|

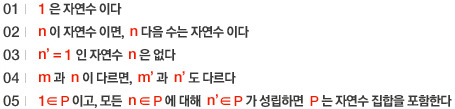

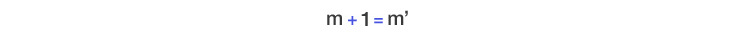

페아노 공리계가 자연스러운 것은, 사실 사람이 자연수를 배우는 방법인 손가락을 꼽는 방법을 그대로 흉내 내었기 때문이다. 누구나 처음 숫자를 배울 때는 손가락을 꼽는다. 이유도 모르면서 그냥 손가락을 하나 꼽으면서 그것을 1이라고 부른다. 이것을 수학적으로는 “1은 자연수이다”라고 말한다. 그럼 1만 자연수일까? 어린아이는 손가락을 더 꼽으면서 1 다음은 2이고, 2 다음은 3이고, 3 다음은 4이고... 이런 식으로 모든 자연수를 다 배웠을 것이다. 이것을 ‘손가락’같은 용어를 빼고 수학적으로 표현하자면 “n이 자연수이면, ‘n 다음 수’는 자연수이다”가 된다. n 다음 수를 n’ 이라고 쓰기로 하면, 1’ = 2, 2’ = 3, 3’ = 4,… 라고 쓸 수 있다. 한편 1에 대해서는 “n’ = 1인 자연수 n은 없다”가 성립한다. 자연수는 이제 잘 알겠지 싶은 아이에게 숫자를 세어보라고 물어보면, 1, 2, 3, 5,... 같은 식으로 숫자를 한 두 개쯤 건너뛰는 일은 흔한데, ‘3 다음은 5가 아니야’라고 알려주는 사람이 자연수의 개념을 제대로 아는 것이다. 앞서 나온 ‘다음 수’의 용어를 써서 표현하면, ‘3의 다음 수는 4의 다음 수와 다르다’고 쓸 수 있다. 이것을 더 일반적으로 표현하면 “ m과 n이 다르면, m’과 n’도 다르다”가 된다. 이 정도만 알면 자연수는 다 안 것이나 다름없다, 즉, 위의 네 가지 성질을 갖는 가장 작은 것이 바로 자연수라는 것이 이름도 거창한 ‘수학적 귀납법의 원리’이다. 이것을 식으로 표현하면 “ 1 ∈ P이고, 모든 n ∈ P에 대해 n’ ∈ P가 성립하면 P는 자연수 집합을 포함한다(여기서 1 ∈ P라는 것은 1이 P라는 집합에 속한다는 뜻이다)”가 된다. 위의 5가지를 공리로 하여 자연수를 정의한 것을 ‘페아노의 공리계’라고 한다. (참고로 자연수를 0부터 시작하는 경우도 있다. 이 글에서는 원래대로 1부터 시작했음을 밝혀둔다.) |