예로부터 장성 진원면은 산세가 아름답고 물이 맑았다. 고산서원은 일찍부터 진원리에 아늑하게 자리 잡아왔다. 본래 진원현이 있었던 터인지라 그 길목엔 서너 개의 선정비(善政碑)가 자리하고, 눈을 반쯤 치켜세우면 진원산성(珍原山城) 터가 보인다.

고산서원의 설립 유래

고산서원은 기정진(奇正鎭)을 주향(主享)으로 이최선(李最善)․기우만(奇宇萬) 등 8위의 신위(神位)를 모신다.

1978년에 뜰에 장판각(藏板閣)을 짓고 기정진의 문집 목판과 유품을 진열하기 시작했으나

여전히 손볼 데가 많다.

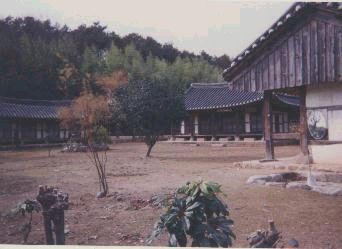

이 서원은 기정진이 1878년(고종15)에 담대헌(澹對軒/사진)이란 정사(精舍)를 건립하여 후학을 양성했는데, 1924년에 다시 중건한 후 1927년에 현재의 이름으로 고쳐 오늘에 이르른다.

정문 격인 외삼문(外三門)이 걸직하게 선비들을 맞아들이면서 곧바로 고산서원의 현판이 걸린 강당이 보인다.

강당 좌우에는 동재(東齋)인 거경재(居敬齋)와 서재(西齋)인 집의재(集義齋)가 교육 공간을 이룬다. 그 담대헌 오른쪽엔 산수유․회화․벚꽃․은행나무가 상당한 세월을 짙푸르게 살아왔음을 드러낸다. 그 왼쪽 장판각에는 선생의 문집과 목판이 보관되어 있다.

뜰에는 위성류나무가 그저 쓸모 없는 고목이 아닌 그 자상한 학문 사랑을 눈짓한다.

이 나무는 마치 수양버들처럼 가늘고 긴 가지로 땅을 어루만지고 그 잎은 향나무와 비슷하지만 5월엔 분홍빛 한 덩어리 꽃을 길게 늘어뜨린다. 그래선지 이 나무는 기정진이 경상도에 다녀오면서 지팡이로 사용했던 나뭇가지를 뜰에 꽂아 두었는데 그 뿌리가 내렸다는 기이한 이야기도 전해 내려온다.

서원 내삼문을 들어서면 기정진 등을 배향한 사당 고산사(高山祠)가 제향공간을 이룬다.

현재 고산서원은 기념물 제63호로 지정되어 있다.

남도에 정착했던 기대승의 후손들

기정진의 가문이 장성과 인연을 맺게 된 것은 1519년(중종14) 기묘사화에 기인한다.

당시 기준(奇遵)은 사림 형성의 큰 줄기인 김굉필의 문하로서 조광조(趙光祖)와 같이 성리학적 도학정치(道學政治)에 뜻을 두다가 기묘사화에 연루되어 사사(賜死)되었다.

이에 그의 형인 기진(奇進)은 본래 서울 청파 만리현 출생이나 이때 그 화를 피하여 광주로 내려와 은거하게 되었다. 그리고 기진과 함께 형인 기원(奇遠)도 광주를 거쳐 장성 황룡면에 정착하게 된다. 바로 기대승은 기진의 아들이며, 기정진은 기원의 후손이다.

고봉(高峰) 기대승(奇大升, 1527~1572)은 광주에서 출생하여

하서(河西) 김인후(金麟厚)를 비롯한 호남사림과 교유하면서 당대 성리학의 대가로 성장하게 된다. 그가 퇴계(退溪) 이황(李滉)과 벌인 ‘퇴고사칠논변(退高四七論辯)’은 성리학적 원칙론과 철학적 심화를 가져와 한국 성리학의 지평을 한층 심화시켰고, 신유학의 금자탑을 이룩한 것이었다.

이같은 고봉의 학문은 한국 성리학의 이론적 심화에 기여하고, 1592년(선조25) 임진왜란때 순절한 고경명․최경회의 절의와 후일 기정진의 민족사상에 큰 영향을 주었다.

노사(蘆沙)기정진(奇正鎭,1798~1879)은 순창에서 출생했으나 이 곳 장성에서 생활하였다.

과거에 급제한 후 거듭 천거되었으나 관직에 연연하지 않은 당대 재야 유학자의 대표적 인물이었다. 그는 이일분수설(理一分殊說)의 유리론(唯理論)을 확립함으로써 18세기 이후 주기․주리론의 극단적 철학전개를 극복하고, 유리론으로 합쳐지는데 큰 역할을 하여 근세 성리학의 6대가로 칭송된다.

‘내수외양(內修外攘)’의 기치를 높이 든 기정진

그가 비록 조정에 올리지 못했으나 1862년 진주 민중항쟁이 일어났을 때 저술한 ‘임술의책(壬戌擬策)’은 그를 이해하는데 많은 시사를 던져준다. 그는 여기에서 군포(軍布)․환곡(還穀)의 폐지와 함께 서원 유생의 해독을 없애야 한다는 등 과감한 전면 개혁론을 주장하였다.

그가 조정의 잘못을 지적하고, 민중항쟁도 젖을 잃고 우는 어린애의 처지에서 나왔다고 한 것에서 치자의 반성과 선정(善政)을 촉구하는데 그치지 않았던 애민사상을 엿볼 수 있다.

더구나 우리는 대체로 그를 전통과 보수에 얽매인 성리학자로 곧잘 이해한다.

그러나 그가 조선후기의 병폐를 개혁하기 위해서는 다산 정약용이 ≪목민심서(牧民心書)≫에서 제시한 것들을 따라야 한다고 했던 사실에서 단순한 전통의 묵수자(墨守者)가 아니었음을 엿볼 수 있다. 오히려 그의 사상은 개혁과 신문명 수용의 토대를 현실과 전통에 두고

궁극적으로 민족 자존과 국가 안위에 바탕을 둔 애민․덕치였다고 적극 인식된다

.

사실 그는 19세기 말 서구열강의 침입 속에서 민족자존을 지키기 위해 몸부림치며 살다간 인물이었다.

그는 1866년 제너럴 셔먼호사건과 프랑스 군함의 침입을 계기로 두 차례에 걸쳐 상소를 올린다.

그는 당시 부호군으로서 8월에 올린 1차 상소에서 확고한 척사정책을 실시하고, 연해 지형을 이용하여 방어하며, 내수외양해야 한다는 6개 방책을 제시하였다. 또한 그 방책을 실현하기 위해서는 무엇보다 민심을 결속시키는데 있다고 보고, 이를 위해 널리 인재를 등용하고 좋은 정치를 베풀어야 한다고 주장하였다. 이같은 방책은 고종의 칭송을 들으면서 그는 동지돈령부사에 승진되기도 하였다. 또한 11월 2차 상소에서도 열강의 침입을 막기 위해서는 독서와 택인(擇人)을 잘하고, ‘내수외양’할 것을 거듭 주장했으며, 프랑스군이 강화도를 점령하자 의병을 모집하여 대항할 것을 계획하였다.

서울 만목(萬目)보다 더 나았던 장성 애꾸눈 기정진

이러한 기정진의 주장은 위정척사운동의 선구를 이룬 것이었다. 이들 유생들은 이미 18세기말부터 천주교 배척운동을 전개한 토대 위에서 1860년대 서구열강의 개항․통상 요구에 맞서 위정척사운동을 전개하였던 것이다. 이때 이항로도 기정진과 함께 양적(洋賊) 침입을

국가위기로 인식하여 척화주전론(斥和主戰論)을 내세우고, 민중의 단결과 실천을 강조하였다.

이같은 운동은 1870년대에 최익현의 왜양일체론(倭洋一體論)에 입각한 개항반대운동으로 발전하고, 1880년대에는 <영남만인소>를 비롯한 정부비판운동으로, 1890년대에는 을미사변을 계기로 항일의병운동을 전개하여 국권 침탈을 막으려는 의병전쟁의 선구를 이루게 되었다. 이같은 기정진의 척사론은 당시 서세동점(西勢東漸)의 세계정세 속에서 열강의 침입을 막는 보다 근본적인 방책으로서는 한계가 있었다. 더더욱 그가 성리학을 신봉하는 유생으로서 모두가 평등한 천부인권(天賦人權)에 기초한 민주사회로의 전환을 적극적으로 인식하고 이를 추구한 것과는 거리가 멀었다.

이러한 이유 때문에 요즘에도 이와 반대의 길을 걸었던 개화파들이 긍정적인 평가를 받는 형편에 있다. 새삼 생각하면, 이들 위정척사파․개화파를 막론하고 우리 한국인들이 자주독립과 근대화를 동시에 이룩했다면 아무런 문젯거리도 되지 않음에 분명하다.

따라서 개화파가 아무리 당시의 국제정세에 밝았고, 근대화가 아무리 소망스러웠다고 해도 그것보다 중요한 것은 자주독립의 견지였다. 이렇게 보면, 위정척사파들이 후일 의병을 일으켜 자주독립을 견지하려고 했던 일은 일제와 협력하여 개혁을 꿈꾸었던 개화파들이 흉내낼 수 없는 것이었다.

이들은 적어도 제국주의의 침략성을 정확하게 인식하여 대외적으로 외양의 논리를 제창한 것이었다.

바로 기정진은 이 곳 장성에서 민족 자존을 위한, 식민 침략을 막기 위한 위정척사론의 선구를 이루고, 그것은 끝내 의병전쟁의 정신으로 보다 구체화될 수 있었다.

어릴 때 천연두를 앓아 한 쪽 눈을 잃었던, 그래서 애꾸눈이었던 기정진. 민족과 국가의 위기를 어쩌지 못한 채 임종을 당하여 자기의 글을 100년 후에나 끄집어내라는 말로 대신했던 기정진. 그는 한 쪽 눈으로 세상을 볼 수밖에 없었음에도 불구하고 학문 실력으로 청나라 사신까지도 놀라게 하여 ‘장성의 일목(一目)이 장안의 만목(萬目)보다 낫다’라는 칭송을 들은, 민족 보위에 몸부림친 진정한 근세의 거목이었다.

'내 故鄕 長華里와 迎瑞堂의 빛' 카테고리의 다른 글

| 노사학파의 누정 건립활동 연구 (0) | 2015.01.26 |

|---|---|

| 石田 李最善 硏究 (0) | 2015.01.26 |

| [역사의 땅, 사상의 고향](24)성리학 몸으로 실천한 철인, 노사 기정진 (0) | 2015.01.26 |

| 어머니가 주신 사진 (0) | 2015.01.22 |

| 이한기(李漢基,1917년 9월 5일 ~ 1995년 2월 2일 , 전남 담양)는 대한민국의 법조인, 관료, 법학자, 정치인이다. (0) | 2015.01.04 |