[여적]잡식 딜레마

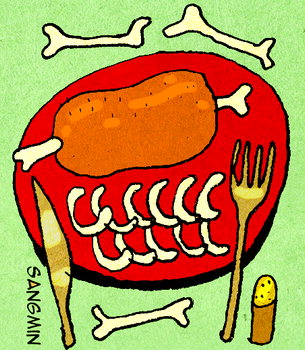

쾌식(快食), 쾌면(快眠), 쾌변(快便)이 곧 웰빙이라고 한다. 잘 먹고, 잘 자고, 잘 누는 것은 설명이 필요없는 건강의 3박자다. 그 중에서도 쾌식은 쾌변과 쾌면으로 이어지는 고리의 첫 단추다. 잡식성인 인간은 자연에서 나는 것은 무엇이나 먹을 수 있다. 하지만 아무거나 먹다가는 큰 탈이 난다. 잘 먹으려면 그만큼 음식을 삼가야 한다. 마이클 폴란이 지적한 이른바 '잡식동물의 딜레마'다.

그런데 우리가 먹는 것은 과연 음식이 맞을까.

오세영 시인은 '햄버거를 먹으며'라는 시에서 우리가 먹는 것이 음식이 아닐 수도 있음을 일깨운다. "사료와 음식의 차이는/ 무엇일까/ 먹이는 것과 먹는 것 혹은/ 만들어져 있는 것과 자신이 만드는 것/ 사람은/ 제 입맛에 맞춰 음식을 만들어 먹지만/ 가축은/ 싫든 좋든 이미 배합된 재료의 음식만을/ 먹어야 한다." 사료는 '먹이는 것'이고, 음식은 '먹는 것'이다. 싫든 좋든 먹어야만 한다면 그것은 음식이라기보다 사료에 가깝다.

그래서 시인은 햄버거를 "햄과 치즈와 토막난 토마토와 빵과 방부제가 일률적으로 배합된/ 아메리카의 사료"라고 표현한다.

'사료와 음식의 차이'를 묻게 만드는 것은 햄버거 같은 가공식품뿐만이 아니다. 제레미 리프킨은 < 육식의 종말 > 에서 미국 쇠고기에 대해 이렇게 묘사한다. "뿔이 잘리고 거세된 소는 호르몬과 항생제가 투약되고, 살충제가 뿌려진다. 또한 곡물, 톱밥, 찌꺼기를 먹여서 일정한 몸무게로 자라면 트럭에 태워져 도축장으로 운송돼 도살된다." 컨베이어 벨트에 오른 소는 도살, 절단, 세척, 손질, 포장 등의 공정을 거쳐 쇠고기가 된다.

자동화한 공정은 동물에 대한 인간의 감정까지 자동으로 처리해 버린다.

공장식 농장에서 키운 미국의 소는 축산물이라기보다 공산품에 가깝다.

구제역에 이어 조류인플루엔자까지 겹쳐 가축들의 수난이 끝이 없다. 밀집된 지역에서 가축을 '대량생산'하는 공장식 사육 탓에 전염병 피해가 더욱 커졌다는 게 전문가들의 지적이다. 현대인들의 과도한 육식문화가 동물들의 재앙을 키운 것은 아닌지 새삼 돌아보게 만든다.

마이클 폴란은 "우리가 먹는 음식은 다름 아니라 세상의 몸이다"라고 말했다. 인간은 세상의 몸을 먹고, 그 세상의 일부가 된다는 것이다. 가축을 먹는다는 것은 그것을 기른 세상을 먹는다는 뜻이기도 하다. 산업사회의 식탁은 '제품'들로 가득하다.

그러고 보니 사료로 사육한 가축의 고기는 현대인에게 음식인가, 사료인가.

사육당하고 있는 것은 가축인가, 인간인가.

< 김태관 논설위원 >

'별처럼 바람처럼' 카테고리의 다른 글

| 무엇이던지 떼로 덤비면 무서운거죠 (0) | 2011.01.22 |

|---|---|

| 귀인(貴人) (0) | 2011.01.21 |

| 새로운 별자리 '뱀주인자리' 추가/Wonderful Tonight - Eric Clapton (0) | 2011.01.19 |

| [정민의 세설신어] [88] 점수청정(點水蜻蜓) (0) | 2011.01.19 |

| 속담과 명담 시리즈/이용이 (0) | 2011.01.18 |